結節性血管炎可通過糖皮質激素、免疫抑制劑、非甾體抗炎藥、生物制劑及抗凝藥物等治療。該病屬于免疫介導的血管炎癥性疾病,需根據病情嚴重程度和受累器官選擇個體化方案。

1、糖皮質激素:

潑尼松、甲潑尼龍等糖皮質激素是基礎治療藥物,通過抑制免疫反應減輕血管炎癥。急性期通常采用大劑量沖擊治療,癥狀控制后逐漸減量。長期使用需監測血糖、血壓及骨質疏松等副作用,嚴重病例需聯合免疫抑制劑。

2、免疫抑制劑:

環磷酰胺、甲氨蝶呤、硫唑嘌呤等適用于重癥或激素依賴患者。環磷酰胺多用于器官受累的誘導緩解,甲氨蝶呤常用于維持治療。用藥期間需定期檢查血常規和肝腎功能,生物制劑無效時可作為替代選擇。

3、非甾體抗炎藥:

布洛芬、雙氯芬酸鈉等適用于輕癥皮膚型患者,可緩解疼痛和局部炎癥。但無法改變疾病進程,需配合其他藥物使用。胃腸道潰瘍或腎功能不全者慎用,避免長期大劑量服用。

4、生物制劑:

利妥昔單抗、托珠單抗等靶向B細胞或炎癥因子的生物制劑,對傳統治療無效的難治性病例有效。需篩查乙肝、結核等感染風險,治療期間密切監測輸液反應和感染跡象。

5、抗凝藥物:

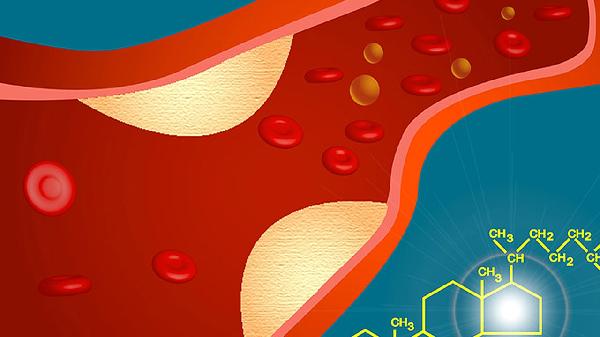

阿司匹林、低分子肝素用于合并血栓形成或抗磷脂抗體陽性患者。血管炎活動期易繼發血管狹窄或閉塞,抗凝治療可降低缺血事件風險,但需平衡出血并發癥。

結節性血管炎患者需保持低鹽低脂飲食,避免吸煙和寒冷刺激。適度進行游泳、瑜伽等低強度運動改善血液循環,但急性期應限制活動。皮膚護理需使用溫和清潔劑,避免搔抓結節病灶。定期監測血沉、C反應蛋白等炎癥指標,合并高血壓或糖尿病者需強化基礎疾病管理。出現發熱、新發皮損或肢體麻木等表現時需及時復診調整治療方案。