頭胎智力表現(xiàn)差異主要與出生順序效應、父母養(yǎng)育經(jīng)驗、家庭資源分配等因素有關,并非生物學上的智力缺陷。影響因素主要有養(yǎng)育方式差異、父母年齡因素、孕期健康管理、家庭互動模式、社會經(jīng)濟壓力等。

1、養(yǎng)育方式差異:

初為父母者常對頭胎過度保護或要求嚴格,可能限制探索行為。后期子女養(yǎng)育更趨理性,給予更多自主空間。心理學研究顯示,適當自主性能促進認知靈活性發(fā)展。

2、父母年齡因素:

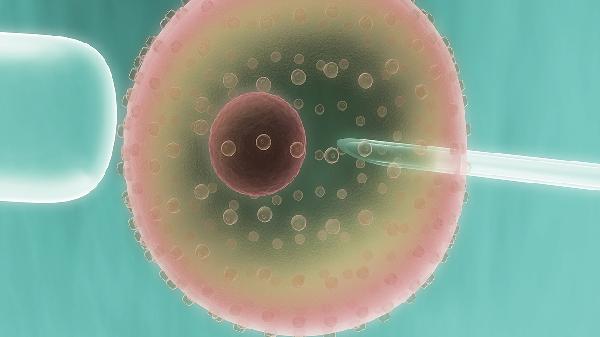

生育頭胎時父母生殖細胞質量與后期子女存在生物學差異。男性精子質量隨年齡增長可能下降,但女性卵子質量在最佳育齡期25-30歲相對穩(wěn)定。高齡產(chǎn)婦頭胎反而可能獲得更成熟的孕期照護。

3、孕期健康管理:

初產(chǎn)婦常因缺乏經(jīng)驗導致葉酸補充不足、產(chǎn)檢依從性低等。后續(xù)妊娠時更注重營養(yǎng)均衡與胎兒腦發(fā)育關鍵營養(yǎng)素DHA、膽堿等的足量攝入,這些物質對神經(jīng)元髓鞘化具有重要作用。

4、家庭互動模式:

頭胎早期缺乏兄弟姐妹的語言刺激,而后期子女在語言爆發(fā)期能獲得更多交流機會。但頭胎往往獲得更集中的親子閱讀時間,這種一對一互動對語言中樞發(fā)育具有獨特優(yōu)勢。

5、社會經(jīng)濟壓力:

年輕父母養(yǎng)育頭胎時職業(yè)穩(wěn)定性較差,家庭壓力可能影響親子互動質量。隨著家庭經(jīng)濟條件改善,后期子女可能獲得更豐富的教育資源和刺激環(huán)境,但頭胎通常繼承更多父母注意力資源。

從神經(jīng)發(fā)育角度看,胎兒期至3歲是大腦突觸形成的關鍵窗口期。建議頭胎家庭注重孕期營養(yǎng)監(jiān)測,保證DHA每日200mg以上攝入;產(chǎn)后優(yōu)先建立安全型依戀關系,通過撫觸刺激促進神經(jīng)發(fā)育;幼兒期提供適齡認知玩具但避免過度早教,2歲前每天保持1小時以上親子共讀。母乳喂養(yǎng)至少6個月可提供必需脂肪酸,輔食添加期注意鐵鋅等微量元素補充。學齡前每年進行發(fā)育商篩查,發(fā)現(xiàn)語言或社交延遲時及時進行專業(yè)評估。家庭環(huán)境方面,保持穩(wěn)定的養(yǎng)育者關系比物質條件更重要,避免頻繁更換照料者。