肛裂愈合過程可通過創面縮小、疼痛減輕、出血停止、瘢痕形成、功能恢復等表現判斷。肛裂通常由便秘、腹瀉、分娩創傷、肛門括約肌痙攣、局部感染等因素引起。

1、創面縮小:急性期肛裂呈線性裂口,邊緣整齊;慢性期潰瘍面逐漸被肉芽組織填充,裂口寬度變窄。避免用力排便,每日溫水坐浴2次促進血液循環。

2、疼痛減輕:初期排便時刀割樣疼痛可持續數小時,愈合期疼痛程度和持續時間遞減。增加膳食纖維攝入,選擇火龍果、燕麥、奇亞籽等軟化糞便。

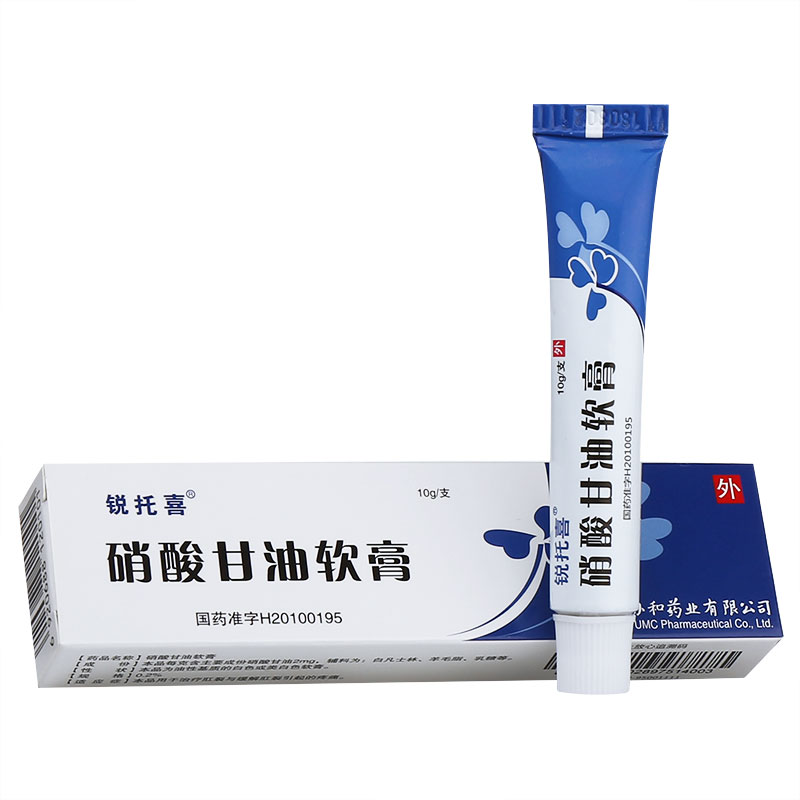

3、出血停止:新鮮肛裂排便時可見鮮紅血跡,愈合過程中出血頻率減少至消失。局部使用硝酸甘油軟膏或地爾硫卓軟膏緩解括約肌痙攣。

4、瘢痕形成:慢性肛裂愈合后可能遺留灰白色瘢痕組織,觸診質地較硬。伴有哨兵痔時需手術切除,常見術式包括肛裂切除術、側方內括約肌切開術。

5、功能恢復:愈合后肛門括約肌松弛度改善,排便不再誘發劇烈疼痛。恢復期可進行提肛運動,每日3組每組15次增強盆底肌力量。

愈合期間需保持每日飲水量2000ml以上,避免久坐超過1小時,排便后使用嬰兒濕巾清潔。急性期疼痛明顯者可短期服用對乙酰氨基酚,慢性反復發作需排除克羅恩病、結核等特異性感染。完全愈合通常需要2-8周,形成纖維化瘢痕者可能遺留慢性肛門不適。