陽性后不能洗腳的說法缺乏科學依據,感染期間洗腳需注意水溫適宜和及時擦干。可能產生誤解的原因主要有水溫刺激加重不適、體力不支增加跌倒風險、免疫反應期皮膚敏感、錯誤信息傳播、個體差異導致特殊反應。

1、水溫刺激:

感染期間可能出現發熱或畏寒癥狀,過冷或過熱的水溫可能加重不適感。發熱時血管擴張,高溫泡腳可能進一步升高核心體溫;而低體溫期用涼水洗腳可能引發寒戰。建議使用37-40℃溫水快速清潔,避免長時間浸泡。

2、體力限制:

急性感染期常有乏力癥狀,彎腰洗腳可能引發頭暈甚至跌倒。特別對老年人群或存在低血壓者,建議采用坐位擦洗方式。若出現明顯氣促或心悸,可暫用濕毛巾擦拭替代傳統洗腳方式。

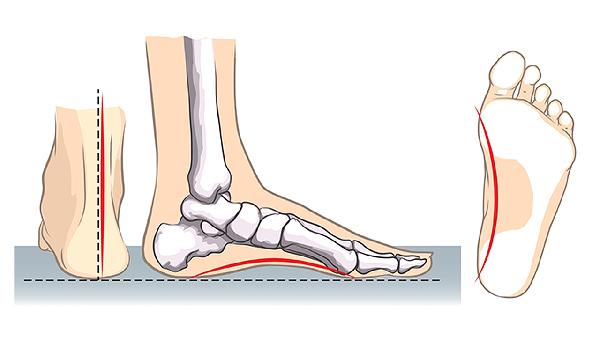

3、皮膚敏感:

病毒感染可能引發皮膚血管神經性水腫,表現為足部皮膚對溫度或摩擦的敏感性增加。此時用力搓洗可能導致皮膚屏障受損,增加繼發感染風險。合并藥物過敏反應時,更需避免刺激。

4、信息誤導:

民間流傳的"洗腳會引邪入里"屬于傳統醫學中的錯誤解讀。現代醫學證實,適度清潔有助于維持皮膚健康。但需注意感染者共用腳盆可能造成家庭傳播,建議單獨使用清潔用具。

5、特殊反應:

極少數病例報告感染后出現體位性低血壓或末梢循環障礙,這類患者接觸水溫變化時可能出現異常反應。但屬于個體特異性表現,非普遍禁忌。

感染期間保持足部清潔對預防并發癥具有重要意義。建議選擇白天體力較好時進行清潔,水溫接近體溫,清洗后立即擦干尤其是趾縫部位。可配合透氣棉襪保持干燥,避免真菌滋生。若足部出現皮疹、潰爛等異常表現,或伴有糖尿病等基礎疾病,應及時就醫評估。恢復期可逐步增加溫水泡腳時間,有助于改善循環和睡眠質量,但每次不宜超過15分鐘。