臉上擠出的黃顆粒可能由皮脂腺分泌旺盛、毛囊角化異常、痤瘡丙酸桿菌感染、脂溢性皮炎、毛囊炎等原因引起,可通過局部清潔、外用藥物、光療、飲食調整、醫療干預等方式改善。

1、皮脂分泌過剩:青春期或油性皮膚人群皮脂腺分泌旺盛,過量皮脂與角質混合形成脂栓。每日使用溫和氨基酸潔面乳清潔,避免使用含酒精的收斂水,每周1-2次泥膜吸附多余油脂。

2、毛囊角化異常:角質層代謝紊亂導致毛囊口堵塞,形成白色或黃色角栓。洗澡時用磨砂膏輕柔按摩患處,涂抹含尿素或水楊酸的乳膏軟化角質,避免用手擠壓防止感染。

3、細菌感染:痤瘡丙酸桿菌分解皮脂產生游離脂肪酸,引發局部炎癥反應。局部涂抹夫西地酸乳膏、克林霉素凝膠或過氧苯甲酰制劑,炎癥明顯時可配合紅藍光治療。

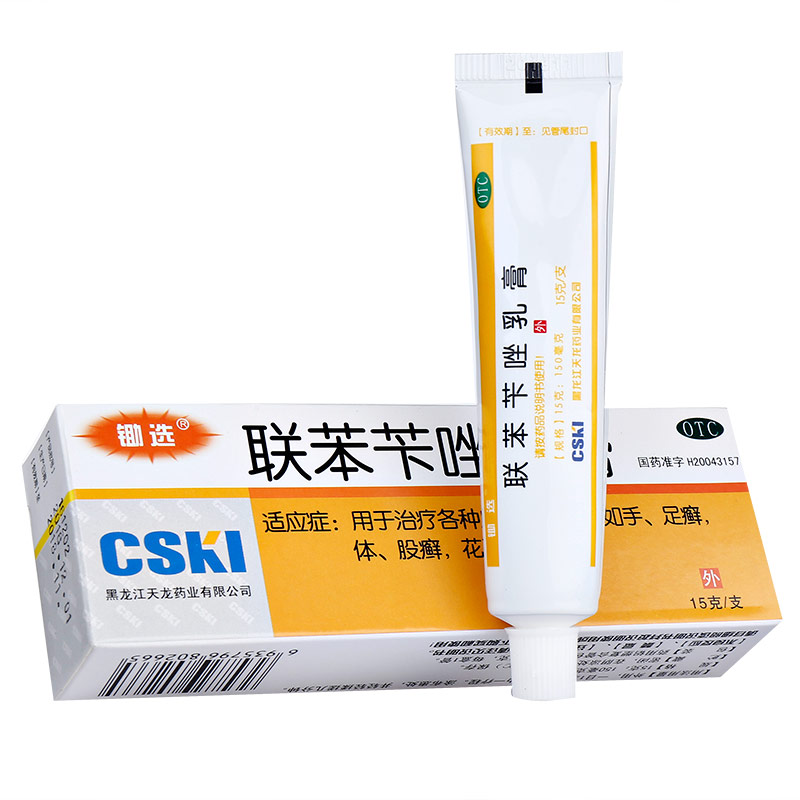

4、脂溢性皮炎:馬拉色菌過度繁殖導致皮膚屏障受損,表現為油膩性鱗屑伴黃色結痂。使用含酮康唑的洗劑清洗,外用聯苯芐唑乳膏,避免高糖高脂飲食,減少奶制品攝入。

5、毛囊炎:金黃色葡萄球菌感染引起毛囊膿皰,擠壓后可見黃色膿液。需口服多西環素或米諾環素,嚴重者需切開引流。日常需保持枕巾消毒,避免使用油膩護膚品。

黃色顆粒物與日常護理密切相關,建議選擇無致痘成分的護膚品,增加維生素A、鋅元素攝入,控制每日糖分攝入量低于25克。油性肌膚人群可定期進行小氣泡清潔,但需避免過度去角質導致屏障受損。若伴隨紅腫熱痛或反復發作,需皮膚科排查蠕形螨感染或內分泌異常。