胃出血可能由胃潰瘍、急性胃黏膜病變、食管胃底靜脈曲張破裂、胃癌、藥物損傷等原因引起。胃出血可通過藥物治療、內(nèi)鏡止血、手術治療、輸血支持、病因治療等方式干預。

1、胃潰瘍:

胃潰瘍是胃黏膜深層缺損,常見于幽門螺桿菌感染或長期服用非甾體抗炎藥人群。胃酸侵蝕潰瘍底部血管會導致嘔血或黑便,疼痛多位于上腹部且呈規(guī)律性發(fā)作。根除幽門螺桿菌需采用四聯(lián)療法,出血期需禁食并使用質(zhì)子泵抑制劑靜脈滴注。

2、急性胃黏膜病變:

應激狀態(tài)下胃黏膜屏障受損,常見于嚴重創(chuàng)傷、大手術或膿毒血癥患者。胃黏膜廣泛糜爛可導致突發(fā)性大量嘔血,胃鏡檢查可見彌漫性出血點。治療需糾正原發(fā)病因,同時使用生長抑素類似物控制出血。

3、食管胃底靜脈曲張:

門靜脈高壓使食管下端靜脈叢擴張,肝硬化患者多見。曲張靜脈破裂會出現(xiàn)噴射狀嘔血,常伴有脾功能亢進和腹水。緊急處理需采用內(nèi)鏡下套扎術,預防再出血可口服普萘洛爾降低門脈壓力。

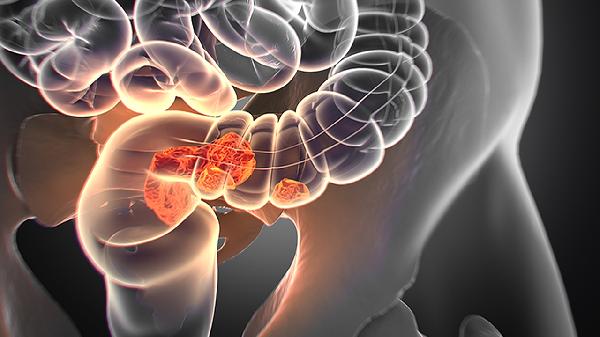

4、胃癌:

腫瘤組織壞死侵蝕血管導致慢性滲血,多見于40歲以上有胃癌家族史者。出血量少但持續(xù),可能伴隨消瘦和貧血貌。早期胃癌可行內(nèi)鏡下切除,進展期需聯(lián)合化療與根治性手術。

5、藥物損傷:

長期服用阿司匹林、糖皮質(zhì)激素等藥物會抑制前列腺素合成,削弱胃黏膜保護機制。出血前常有上腹隱痛不適,胃鏡可見黏膜充血糜爛。需停用損傷性藥物,必要時改用選擇性COX-2抑制劑。

胃出血患者恢復期應選擇溫涼流質(zhì)飲食如米湯、藕粉,逐步過渡到低纖維軟食。避免辛辣刺激及過熱食物,戒煙戒酒。定期監(jiān)測血紅蛋白,貧血者可適量補充鐵劑和維生素C。出血后6-8周需復查胃鏡評估愈合情況,幽門螺桿菌感染者家庭成員應同步檢測。日常注意觀察大便顏色,出現(xiàn)柏油樣便需及時就醫(yī)。