癲癇小發作失神發作可能由遺傳因素、腦部結構異常、代謝紊亂、神經遞質失衡、外界刺激等原因引起。

1、遺傳因素:

約30%的癲癇小發作患者存在家族史,與染色體異常或基因突變相關。特定基因如SCN1A、GABRG2可能影響鈉離子通道或γ-氨基丁酸受體功能,導致神經元異常放電。這類患者常在兒童期起病,發作表現為短暫意識喪失,通常不伴隨肢體抽搐。

2、腦部結構異常:

圍產期缺氧、腦外傷或先天性腦發育畸形可能導致大腦皮層異常。海馬硬化、皮質發育不良等病變可能干擾神經電信號傳導,引發突發性同步化放電。這類患者需通過腦部核磁共振明確病灶位置,部分病例可能進展為全面性強直陣攣發作。

3、代謝紊亂:

低血糖、低血鈣或尿毒癥等代謝異常會改變神經元興奮性。電解質失衡影響細胞膜電位穩定性,特別是鈉鉀泵功能紊亂時,可能誘發短暫性全腦放電。這類發作多隨代謝指標糾正而緩解,但反復發作可能造成不可逆腦損傷。

4、神經遞質失衡:

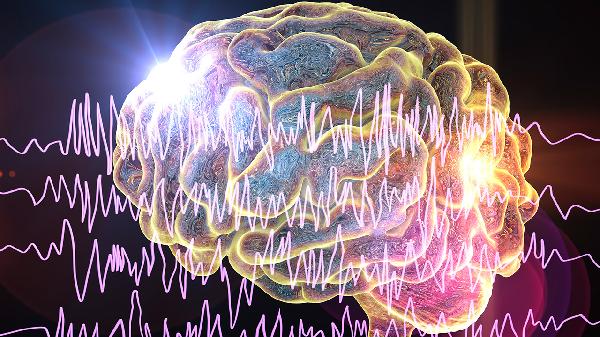

γ-氨基丁酸抑制功能不足或谷氨酸興奮作用過強可能破壞腦電平衡。這種生化紊亂常見于自身免疫性腦炎或藥物中毒患者,表現為每日多次的短暫失神,腦電圖可見特征性3Hz棘慢波。

5、外界刺激:

閃光刺激、過度換氣或睡眠剝奪可能降低發作閾值。光敏性癲癇患者接觸特定頻率光線時,視覺皮層異常放電可擴散至丘腦-皮質環路,誘發典型失神發作。這類情況需避免誘因并保持規律作息。

癲癇小發作患者應保持充足睡眠,避免咖啡因和酒精攝入。均衡飲食可適當增加富含ω-3脂肪酸的深海魚及B族維生素,規律有氧運動如游泳、慢跑有助于改善神經調節功能。發作未控制期間需避免高空作業、駕駛等高風險活動,建議每3-6個月復查腦電圖和血藥濃度監測。家屬應學習發作時的安全防護措施,記錄發作頻率和持續時間以供醫生調整治療方案。