腫瘤患者并非絕對不能吃黃芪,但需在醫生指導下謹慎使用。黃芪作為補氣中藥可能通過免疫調節作用影響腫瘤微環境,主要考慮因素包括免疫系統干擾、藥物相互作用、腫瘤類型差異、個體耐受性及治療階段特殊性。

1、免疫調節爭議:

黃芪含多糖類成分可激活巨噬細胞和T細胞,理論上可能增強免疫監視功能。但部分腫瘤如淋巴瘤本身與免疫亢進相關,過度免疫刺激可能加速異常淋巴細胞增殖。臨床觀察顯示,實體瘤患者使用免疫增強劑可能增加自身免疫性不良反應風險。

2、藥物代謝影響:

黃芪中的毛蕊異黃酮等成分可能通過抑制CYP450酶系干擾化療藥物代謝。與紫杉醇聯用可能延長藥物半衰期導致毒性累積,與5-氟尿嘧啶合用可能降低療效。藥代動力學研究顯示黃芪提取物可使某些抗腫瘤藥物血藥濃度波動幅度增大30%以上。

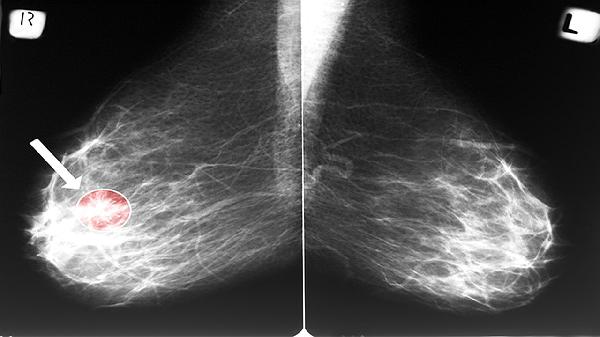

3、腫瘤特性差異:

激素依賴性腫瘤如乳腺癌、前列腺癌患者需特別注意,黃芪中的植物雌激素樣物質可能通過ERα/ERβ受體途徑影響腫瘤生長。基礎研究顯示黃芪甲苷在體外實驗能促進MCF-7乳腺癌細胞增殖,這種作用在雌激素受體陽性患者中更為顯著。

4、個體反應差異:

腫瘤患者常見惡病質狀態,約60%晚期患者存在胃腸功能紊亂。黃芪的補氣升陽作用可能加重陰虛火旺型患者的潮熱、口干癥狀。臨床報道顯示,部分患者服用黃芪后出現食欲減退、腹部脹滿等消化道不適。

5、治療階段限制:

圍手術期使用可能增加出血風險,其抗血小板聚集作用與華法林存在協同效應。放療期間可能因血管擴張作用加重放射性炎癥,骨髓抑制期使用可能干擾血象恢復判斷。現代腫瘤營養學建議,生物反應調節劑的使用需與放化療間隔至少48小時。

腫瘤患者的營養管理應遵循"個體化、階段化、精準化"原則。除黃芪外,人參、靈芝等傳統補益藥材同樣需要評估風險收益比。建議優先保證優質蛋白質攝入,每日每公斤體重1.2-1.5克,分5-6次少量進食。烹飪方式以蒸煮為主,避免燒烤油炸。可適量食用香菇、銀耳等具有β-葡聚糖的菌類,配合有氧運動維持肌肉量。定期監測血清前白蛋白、轉鐵蛋白等營養指標,必要時在臨床營養師指導下使用腫瘤專用型腸內營養制劑。