一睡覺就發燒可能與自主神經功能紊亂、慢性感染、內分泌失調、過敏反應、腫瘤性疾病等因素有關。發熱機制涉及體溫調節中樞異常或炎癥介質釋放,夜間癥狀加重常與晝夜節律變化相關。

1、自主神經紊亂:

夜間副交感神經占優勢時,血管擴張可能加劇潛在炎癥反應。長期壓力或焦慮會導致下丘腦體溫調定點異常,表現為入睡后低熱37.3-38℃,晨起自退。這種情況可通過放松訓練、規律作息改善,持續發熱需排除器質性疾病。

2、慢性感染:

結核桿菌、EB病毒等潛伏感染灶在免疫節律變化時活躍,夜間體溫升高更明顯。可能伴隨盜汗、淋巴結腫大,結核感染典型表現為午后潮熱。需通過PPD試驗、影像學檢查確診,抗結核治療需持續6個月以上。

3、內分泌失調:

甲狀腺功能亢進時代謝率增高,褪黑素分泌節律紊亂共同導致夜間發熱。甲亢患者常見心悸、體重下降,甲狀腺激素檢測可確診。治療包括抗甲狀腺藥物甲巰咪唑或放射性碘治療,β受體阻滯劑可緩解癥狀。

4、過敏因素:

臥室塵螨、羽絨寢具等過敏原接觸后,組胺釋放引發炎癥反應。特征為入睡1-2小時后出現蕁麻疹伴低熱,更換防螨床品可緩解。血清IgE檢測和過敏原篩查能明確病因,嚴重者需脫敏治療。

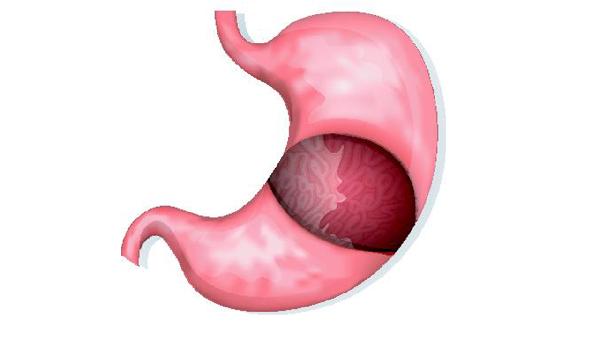

5、腫瘤性疾病:

淋巴瘤、白血病等血液系統腫瘤常出現周期性發熱,夜間體溫升高與腫瘤壞死因子釋放相關。伴隨體重進行性下降、淋巴結無痛性腫大,PET-CT和骨髓穿刺具有診斷價值。需根據病理類型選擇化療或靶向治療。

建議記錄至少兩周的體溫曲線圖,重點關注發熱時段與持續時間。臥室保持18-22℃適宜溫度,選擇透氣棉質睡衣。飲食上增加維生素C含量高的柑橘類水果,避免睡前高脂飲食。適度有氧運動如快走可調節自主神經功能,但避免睡前3小時劇烈運動。若發熱超過38.5℃持續3天或伴隨意識改變,需立即排查感染性心內膜炎等急重癥。