腎母細胞瘤術后通常需要化療。治療方案主要取決于腫瘤分期、病理類型、患兒年齡等因素,常見化療藥物包括放線菌素D、長春新堿、阿霉素等。

1、腫瘤分期:

I期低危型患兒可能僅需手術切除,但II期以上或高危型必須聯合化療。術后病理顯示腫瘤突破包膜或存在轉移時,化療能顯著降低復發率。美國兒童腫瘤協作組建議中高危患者接受至少18周的標準化療。

2、病理類型:

預后良好型FH型對化療敏感,5年生存率可達90%以上。間變型UH型惡性程度高,需強化療方案。病理檢查發現1p/16q雜合性缺失等分子特征時,化療方案需個體化調整。

3、年齡因素:

16個月以下嬰兒化療毒性風險增高,需謹慎評估。大齡兒童對化療耐受性較好,但體重超過50kg需按體表面積調整劑量。新生兒期患者可能需減少20%-30%的化療劑量。

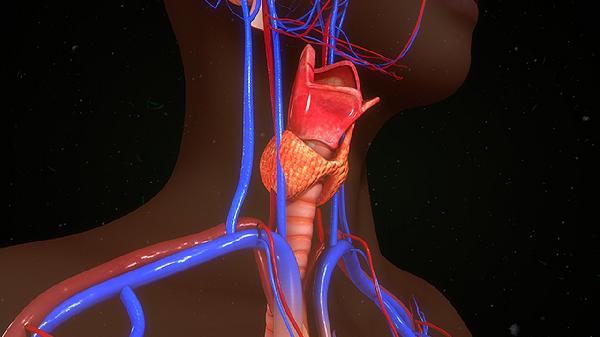

4、手術情況:

腫瘤完整切除且切緣陰性者可縮短療程。術中發現淋巴結轉移或腫瘤破裂,需增加環磷酰胺等二線藥物。腎部分切除術后化療方案與全切不同,需考慮腎功能保護。

5、復發風險:

存在WT1基因突變者需延長化療至24周。肺轉移患者需聯合肺部放療。二次手術后的挽救性化療方案通常包含拓撲替康等新藥。

術后飲食應保證每日每公斤體重1.5-2g優質蛋白攝入,優先選擇魚肉、蛋清等易消化蛋白。康復期每周進行3-5次低強度有氧運動,如游泳、慢跑等,單次不超過30分鐘。定期監測血常規、肝腎功能,化療后2年內每3個月復查腹部超聲,5年內每半年做胸部CT。心理支持方面,建議家長參與專業心理疏導課程,患兒可通過游戲治療緩解焦慮。注意避免使用腎毒性藥物,接種疫苗前需咨詢腫瘤科醫生。