低位直腸癌是發(fā)生在距肛緣5厘米以內(nèi)直腸的惡性腫瘤,主要癥狀包括便血、排便習(xí)慣改變、里急后重感、肛門疼痛及體重下降。

1、解剖定位:

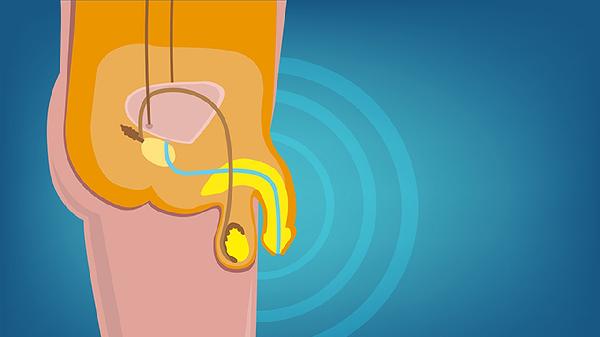

低位直腸癌特指腫瘤下緣位于齒狀線以上5厘米范圍內(nèi)的直腸惡性腫瘤。該區(qū)域解剖結(jié)構(gòu)復(fù)雜,緊鄰肛門括約肌和盆腔自主神經(jīng),手術(shù)難度較大。由于位置靠近肛門,患者早期可能出現(xiàn)肛門墜脹感或排便不盡感等非特異性癥狀。

2、典型癥狀:

便血是最常見首發(fā)癥狀,多呈鮮紅色或暗紅色血液附著于糞便表面。隨著腫瘤進(jìn)展可出現(xiàn)排便習(xí)慣改變,如腹瀉便秘交替、大便變細(xì)或呈鉛筆樣。腫瘤侵犯肛門括約肌時(shí)會產(chǎn)生里急后重感和肛門疼痛,晚期可能出現(xiàn)腸梗阻表現(xiàn)。

3、診斷方法:

直腸指檢可觸及距肛緣7-8厘米以內(nèi)的腫塊,初步判斷腫瘤位置和活動度。結(jié)腸鏡檢查能直接觀察腫瘤形態(tài)并取活檢確診。盆腔MRI可準(zhǔn)確評估腫瘤浸潤深度和淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移情況,為手術(shù)方案制定提供依據(jù)。

4、治療原則:

手術(shù)是主要治療手段,根據(jù)腫瘤分期可選擇經(jīng)肛門局部切除、低位前切除術(shù)或腹會陰聯(lián)合切除術(shù)。對于T3期以上或淋巴結(jié)陽性患者,術(shù)前新輔助放化療可提高保肛率。靶向藥物如西妥昔單抗可用于RAS野生型轉(zhuǎn)移性患者的綜合治療。

5、預(yù)后因素:

腫瘤分期是影響預(yù)后的關(guān)鍵因素,I期患者5年生存率可達(dá)90%以上。其他影響因素包括環(huán)周切緣是否陰性、神經(jīng)脈管侵犯情況以及術(shù)后輔助治療規(guī)范性。保肛手術(shù)后的排便功能恢復(fù)需要3-6個(gè)月適應(yīng)期,部分患者可能出現(xiàn)低位前切除綜合征。

確診后應(yīng)建立包含外科、腫瘤科和營養(yǎng)科的多學(xué)科診療團(tuán)隊(duì)。術(shù)前建議進(jìn)行營養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)評估,糾正貧血和低蛋白血癥。術(shù)后早期開展肛門功能鍛煉,如凱格爾運(yùn)動。飲食宜選擇低渣高蛋白食物,避免辛辣刺激。定期復(fù)查腫瘤標(biāo)志物和影像學(xué)檢查,前2年每3-6個(gè)月隨訪一次。出現(xiàn)排便困難或便血復(fù)發(fā)應(yīng)及時(shí)就診排除復(fù)發(fā)可能。