兒童白內障可能由遺傳因素、宮內感染、代謝異常、外傷及特發性原因引起,可通過藥物控制、手術治療等方式干預。

1、遺傳因素:

約25%的先天性白內障與遺傳相關,常為常染色體顯性遺傳。基因突變可能導致晶狀體蛋白結構異常,如CRYAA、CRYBB2等基因變異。此類患兒多伴有家族史,可能合并其他眼部發育異常。基因檢測可輔助診斷,部分病例需聯合兒科與遺傳科共同管理。

2、宮內感染:

妊娠早期風疹病毒感染是典型病因,病毒通過胎盤屏障干擾胎兒晶狀體發育。其他病原體如弓形蟲、巨細胞病毒等也可能引發。患兒常伴隨小頭畸形、先天性心臟病等全身癥狀。孕早期血清學篩查和超聲監測有助于早期發現。

3、代謝異常:

半乳糖血癥患兒因半乳糖激酶缺乏,代謝產物沉積在晶狀體導致混濁。糖尿病母親嬰兒也可能出現暫時性白內障。這類病例需通過新生兒篩查發現,及時飲食調控或血糖管理可阻止病情進展。

4、眼部外傷:

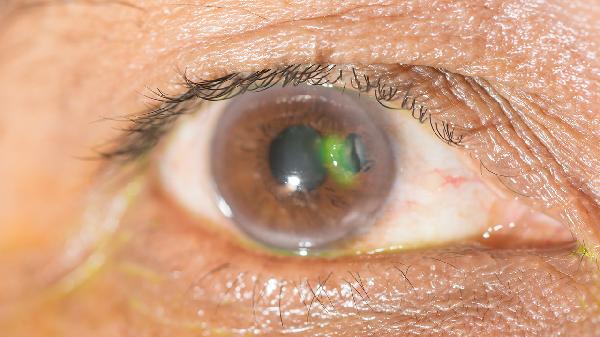

鈍挫傷或穿透傷直接損傷晶狀體囊膜,引發外傷性白內障。常見于學齡期兒童,可能伴有虹膜粘連、玻璃體出血等并發癥。急診處理需優先排除眼球破裂,后期根據混濁程度決定手術時機。

5、特發性原因:

約30%病例無明確病因,可能與晶狀體發育過程中微環境紊亂有關。表現為單側或雙側局限性混濁,進展速度差異較大。需定期隨訪觀察,若影響視力發育則需盡早手術干預。

對于兒童白內障患兒,術后需堅持佩戴矯正眼鏡或接觸鏡促進視覺發育,每3-6個月進行屈光檢查和視功能評估。日常避免劇烈運動防止外傷,增加富含維生素C、E的深色蔬菜攝入。建議建立包含眼科醫生、視光師和康復治療師的多學科隨訪體系,3歲前是視覺發育關鍵期,家長應定期進行紅球追視等家庭訓練,發現異常及時就診。