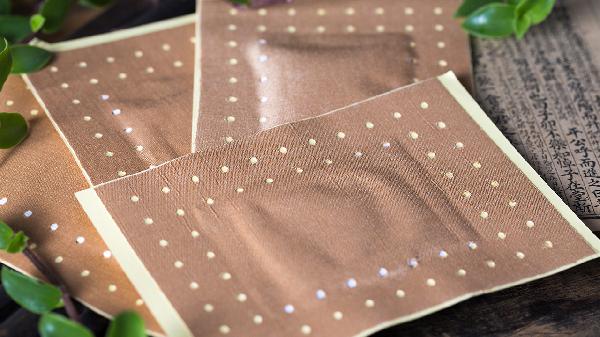

膏藥貼敷后出現發熱和輕微疼痛多數屬于正常現象,主要與藥物成分刺激、局部血液循環加速、皮膚敏感度差異、貼敷時間過長、過敏反應等因素有關。

1、藥物成分刺激:

膏藥中常含有水楊酸甲酯、樟腦等活血化瘀成分,這些物質通過皮膚吸收時會刺激神經末梢,產生溫熱感和短暫刺痛。此類反應通常在30分鐘內逐漸減輕,表明藥物正在發揮作用。若持續灼痛超過2小時或出現皮膚破損,需立即停用。

2、血液循環加速:

膏藥通過擴張毛細血管促進局部血流,可能引發類似運動后的發熱感。這種反應在肩頸、關節等慢性勞損部位更明顯,通常伴隨皮膚輕微發紅,屬于治療性反應。但若出現搏動性跳痛或腫脹,可能提示炎癥加重。

3、皮膚敏感差異:

角質層較薄的部位如手腕、頸部對藥物滲透更敏感。兒童、老年人及皮膚屏障受損者可能反應更強烈。建議首次使用前在手臂內側小面積試貼,觀察24小時無異常再正式使用。

4、貼敷時間過長:

超過說明書建議的8-12小時貼敷時間會導致藥物蓄積刺激。橡膠基質膏藥密閉性較強時更易引發悶熱感,建議每6-8小時更換一次,夜間睡眠期間可改用冷敷貼替代。

5、過敏反應:

約5%人群對膏藥中的松香、氧化鋅等輔料過敏,表現為劇烈灼痛伴丘疹或水皰。此類情況需立即揭除膏藥,用生理鹽水沖洗后涂抹氫化可的松軟膏。既往有接觸性皮炎史者應選擇無致敏配方的醫用膠布型膏藥。

使用膏藥期間應避免飲酒及辛辣飲食,這些食物可能加重血管擴張反應。貼敷部位不宜同時使用電熱毯或暖寶寶,防止熱力疊加損傷皮膚。建議每日配合10分鐘局部冷熱交替敷先熱敷2分鐘再冷敷1分鐘循環,既能緩解不適感又可增強療效。若72小時后癥狀未改善或出現皮膚潰爛、全身瘙癢等表現,需及時至皮膚科就診排查接觸性皮炎或藥物不良反應。