下肢動脈狹窄術后可能出現血栓形成、感染、出血、再狹窄及神經損傷等并發癥。

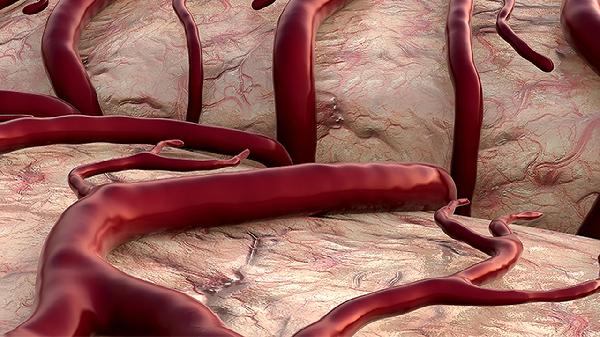

1、血栓形成:

術后血管內皮損傷或血流動力學改變易誘發血栓,表現為患肢突發疼痛、皮溫降低或蒼白。抗凝治療是主要干預手段,常用藥物包括低分子肝素、華法林等,需定期監測凝血功能。早期床上活動可促進血液循環。

2、感染:

手術切口或植入支架可能發生局部或全身感染,伴隨紅腫熱痛、發熱等癥狀。預防性使用抗生素如頭孢呋辛可降低風險,嚴重感染需清創處理。糖尿病患者需嚴格控制血糖以增強免疫力。

3、出血:

抗凝藥物使用或血管吻合口滲漏可能導致血腫或皮下淤斑。輕度出血可通過壓迫止血,嚴重出血需手術探查。術后24小時需密切觀察敷料滲血情況及血紅蛋白變化。

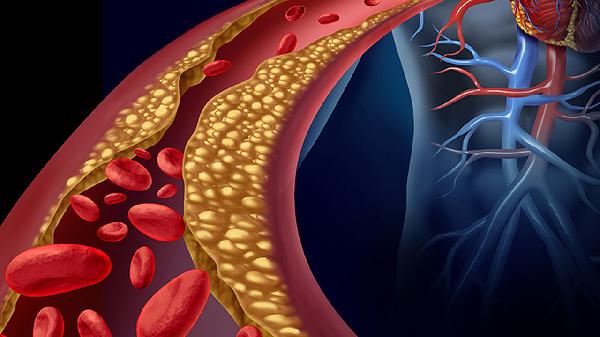

4、再狹窄:

血管內膜增生或動脈硬化進展可導致管腔再次狹窄,表現為間歇性跛行復發。藥物涂層支架可降低發生率,他汀類藥物如阿托伐他汀能穩定斑塊。戒煙和控制血壓血脂是關鍵預防措施。

5、神經損傷:

術中牽拉或缺血可能損傷周圍神經,引發足部麻木或肌力下降。多數病例經營養神經藥物甲鈷胺和康復訓練可逐步恢復,嚴重損傷需神經外科會診。

術后需堅持低脂低鹽飲食,每日攝入深海魚類補充ω-3脂肪酸有助于抗炎;進行踝泵運動促進靜脈回流,避免久坐久站;穿著寬松鞋襪防止足部受壓,定期檢查足背動脈搏動;控制血壓血糖在理想范圍血壓<140/90mmHg,空腹血糖<7.0mmol/L,每3個月復查血管超聲評估通暢度。出現下肢發涼、疼痛加劇或傷口滲液需立即就醫。