異位性皮炎可通過中藥內服、針灸療法、拔罐療法、穴位敷貼、中藥外洗等方式治療。該病可能與先天稟賦不足、情志失調、飲食不節、外邪侵襲、血虛風燥等因素有關。

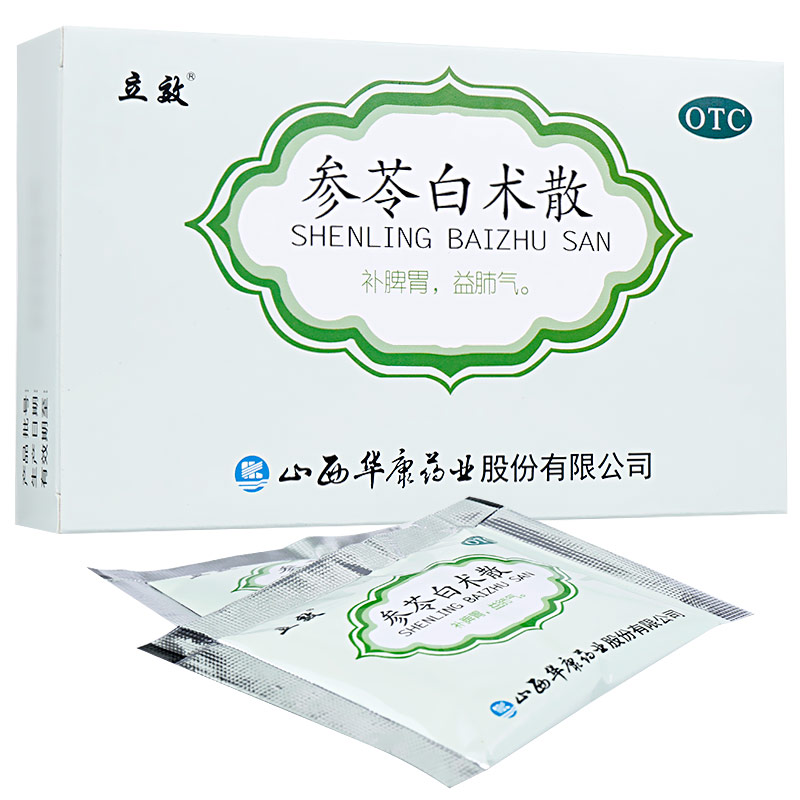

1、中藥內服:根據證型選用不同方劑,血虛風燥型可用當歸飲子加減,濕熱蘊膚型可用龍膽瀉肝湯,脾虛濕盛型可選參苓白術散。需由中醫師辨證施治,避免自行用藥。

2、針灸療法:選取曲池、血海、三陰交等主穴,配合局部圍刺。實證用瀉法,虛證用補法,每周治療3次。研究表明針灸可調節免疫球蛋白E水平,緩解瘙癢癥狀。

3、拔罐療法:在背部膀胱經走罐,重點作用于肺俞、脾俞等穴位。留罐時間5-10分鐘,能促進局部血液循環。皮膚破損處禁用,治療后可配合涂抹紫草油。

4、穴位敷貼:將黃連、黃柏等藥物研末調敷于神闕穴,24小時后更換。夏季三伏天進行穴位貼敷效果更佳,需觀察皮膚是否出現過敏反應。

5、中藥外洗:選用苦參、地膚子、白鮮皮等煎湯濕敷,每日2次。藥液溫度控制在37℃以下,急性期可用馬齒莧搗爛外敷,滲出明顯者加枯礬收濕。

中醫治療期間需保持皮膚清潔,穿著純棉衣物,避免搔抓。飲食宜清淡,少食海鮮、羊肉等發物,適量食用薏苡仁、赤小豆等健脾利濕食材。配合八段錦、太極拳等舒緩運動調節氣血,癥狀持續加重需及時中西醫結合治療。