胃里分泌粘液增多可能由慢性胃炎、胃潰瘍、飲食刺激、藥物副作用、精神壓力等因素引起,可通過調整飲食、藥物治療、心理疏導等方式改善。

1、慢性胃炎:

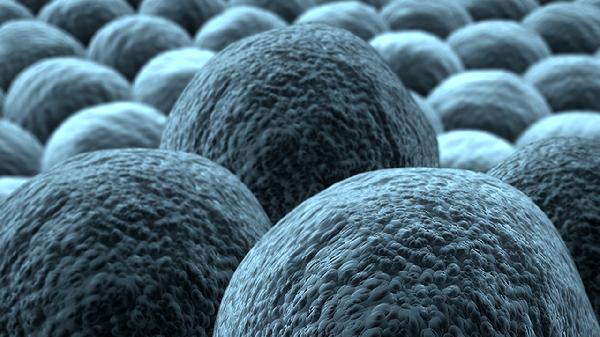

胃黏膜長期炎癥刺激會導致粘液分泌增加,常見于幽門螺桿菌感染或膽汁反流。患者可能伴隨上腹隱痛、餐后飽脹感。治療需根除幽門螺桿菌,常用藥物包括奧美拉唑、阿莫西林、克拉霉素三聯療法,同時需避免辛辣食物刺激。

2、胃潰瘍:

胃黏膜防御機制為中和胃酸會代償性分泌更多粘液,多見于長期服用非甾體抗炎藥或應激性潰瘍。典型癥狀為規律性上腹痛,可能伴有黑便。治療需使用質子泵抑制劑如雷貝拉唑,配合黏膜保護劑鋁碳酸鎂。

3、飲食刺激:

長期攝入高鹽、酒精或過燙食物會刺激胃黏膜,促使杯狀細胞分泌過量粘液。表現為進食后胃部不適、反酸。建議采用低鹽低脂飲食,每日食鹽量控制在5克以下,避免空腹飲酒。

4、藥物影響:

部分抗生素、糖皮質激素可能干擾胃黏膜屏障功能,導致粘液分泌紊亂。常見于長期使用阿司匹林或布洛芬的人群。出現胃部不適時應咨詢醫生調整用藥方案,必要時聯用胃黏膜保護劑。

5、精神因素:

持續焦慮狀態會通過腦腸軸影響迷走神經興奮性,促使胃酸和粘液分泌失調。多伴有失眠、食欲波動等癥狀。可通過正念冥想、腹式呼吸等減壓方式改善,嚴重時需心理科干預。

建議每日攝入200-300克富含果膠的食物如蘋果、南瓜,幫助調節胃黏膜功能;規律進行太極拳等低強度運動,每周3-5次以緩解壓力;避免穿緊身衣物增加腹壓。若粘液分泌異常持續2周以上,或出現嘔血、消瘦等預警癥狀,需及時進行胃鏡檢查排除惡性病變。