椎間孔鏡術后一般需要7-14天初步判斷手術效果,最終評估需3個月左右。恢復情況受術后癥狀緩解程度、神經功能恢復、影像學復查結果、康復訓練依從性、基礎疾病控制等因素影響。

1、癥狀緩解:

術后早期疼痛減輕是重要指標。多數患者在麻醉消退后即可感受到下肢放射痛緩解,但傷口局部酸痛可能持續2-3天。若術后1周內原有神經根性疼痛未減輕或加重,需警惕神經根持續受壓可能。

2、神經功能:

運動感覺功能恢復具有時序性。肌力改善通常早于感覺異常恢復,術后2周內足背屈、踇趾背伸等關鍵肌力測試可反映神經減壓效果。若術后1個月仍存在明顯肌力下降或肌肉萎縮,提示需進一步評估。

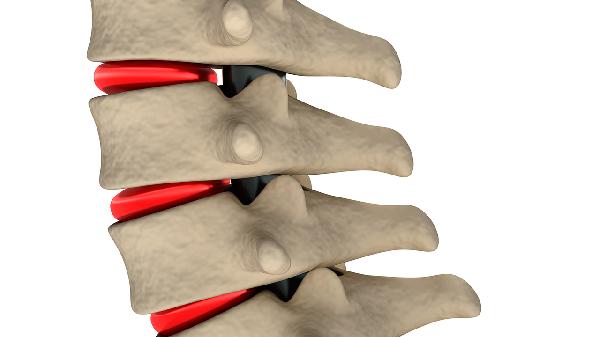

3、影像學復查:

術后3天內的MRI可觀察減壓范圍,但水腫可能干擾判斷。更準確的評估需術后6周復查,此時可清晰顯示神經根位置及椎間盤殘留情況。CT三維重建能更好判斷骨性減壓是否充分。

4、康復訓練:

直腿抬高訓練耐受度是功能性指標。術后2周能達到70度以上且無神經牽拉痛,說明神經根活動度良好。若訓練后出現持續下肢麻木或疼痛復發,可能提示神經根粘連或再突出。

5、長期隨訪:

術后3個月是黃金評估期。此時手術節段穩定性基本形成,可進行VAS評分、ODI指數等量化評估。若仍存在嚴重影響生活的癥狀,需考慮是否合并椎間隙感染、硬膜外血腫等并發癥。

術后早期應避免久坐、彎腰、搬重物等增加椎間盤壓力的動作,建議使用硬板床并佩戴腰圍2-4周。康復期可進行游泳、慢走等低沖擊運動,逐步加強腰背肌訓練。飲食需保證優質蛋白質攝入促進組織修復,控制體重減輕腰椎負荷。術后1個月、3個月、6個月需定期隨訪,通過動態觀察癥狀變化和影像學對比綜合判斷手術效果。