耳聾可能由噪聲暴露、耳部感染、藥物副作用、年齡相關退化、遺傳因素等原因引起。

1、噪聲暴露:

長期接觸85分貝以上的噪聲會導致感音神經性耳聾,常見于工廠工人、音樂從業者等職業群體。噪聲通過破壞耳蝸毛細胞造成不可逆損傷,早期表現為高頻聽力下降,逐漸發展為全頻段聽力損失。建議使用降噪耳塞防護,確診后需佩戴助聽器干預。

2、耳部感染:

中耳炎等感染性疾病可能引發傳導性耳聾,兒童發病率達80%。炎癥導致鼓膜穿孔或聽骨鏈損壞,伴隨耳痛、耳悶癥狀。急性期需使用頭孢克洛等抗生素,慢性反復發作者可能需鼓室成形術修復。

3、藥物副作用:

氨基糖苷類抗生素如鏈霉素、利尿劑如呋塞米具有耳毒性,可能損傷前庭毛細胞。表現為用藥后出現耳鳴、眩暈,繼而發展為雙側對稱性聽力下降。用藥期間需監測聽力,發現異常應立即停藥。

4、老年性聾:

年齡增長導致耳蝸血管紋萎縮、毛細胞減少,60歲以上人群發病率超30%。呈漸進性雙側高頻聽力喪失,常伴有言語識別率下降。早期佩戴數字編程助聽器可改善交流,重度者需考慮人工耳蝸植入。

5、遺傳因素:

GJB2基因突變等遺傳缺陷可導致先天性耳聾,占新生兒聽力障礙的50%。表現為出生后對聲音無反應,部分患兒伴發甲狀腺腫或色素異常。確診后應在6月齡前進行人工耳蝸手術干預,配合語言康復訓練。

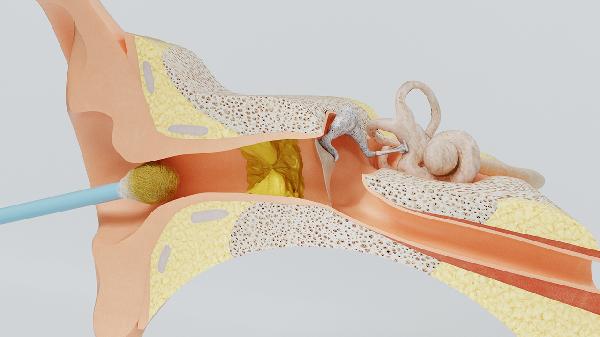

預防耳聾需避免長時間戴耳機超過60分貝音量,控制慢性病如糖尿病和高血壓,孕期避免風疹病毒感染。出現突發性耳聾應在72小時內就醫,日常可食用富含鋅的海產品及維生素B族食物促進耳蝸微循環,適度進行耳部按摩改善血供,但切忌自行掏耳造成損傷。