副交感神經興奮通過增強腸道蠕動、促進消化液分泌、改善局部血液循環、調節腸道菌群平衡及緩解排便障礙等方式促進大腸功能。

1、增強腸道蠕動:

副交感神經釋放乙酰膽堿作用于腸壁平滑肌M受體,直接刺激結腸節段性收縮和集團蠕動。這種作用可加速內容物向直腸推進,尤其餐后結腸運動指數可提升40%-60%,有效預防功能性便秘。臨床常見于迷走神經興奮引發的胃結腸反射。

2、促進消化液分泌:

神經遞質刺激杯狀細胞分泌黏液量增加2-3倍,同時激活腸腺分泌碳酸氫鹽。這種雙重保護機制能中和腸道酸性環境,維持黏膜屏障完整性。研究顯示副交感興奮狀態下,腸道分泌型免疫球蛋白A產量同步升高15%。

3、改善局部血供:

通過血管活性腸肽介導的血管擴張作用,使結腸黏膜血流量增加30%-50%。充足的血液供應保障了營養吸收和黏膜修復能力,對潰瘍性結腸炎患者的黏膜愈合具有積極意義。動物實驗證實電刺激迷走神經可使腸系膜動脈血流速提升1.8倍。

4、調節菌群平衡:

神經遞質通過調控腸上皮細胞緊密連接蛋白表達,減少致病菌易位。同時促進潘氏細胞釋放抗菌肽,選擇性抑制大腸桿菌等致病菌生長。腸道菌群檢測顯示副交感興奮狀態時,雙歧桿菌/大腸桿菌比值可升高2.1倍。

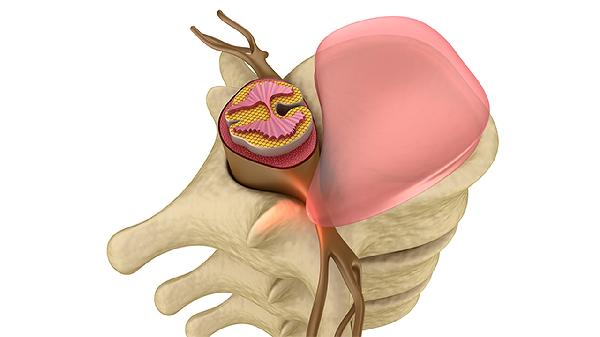

5、緩解排便障礙:

盆神經興奮降低肛門內括約肌靜息壓達35%,同步引發直腸縱肌收縮。這種協調運動使排便阻力下降70%,對出口梗阻型便秘患者尤為關鍵。直腸肛管測壓證實副交感神經支配完整者排便耗時縮短42%。

建議通過腹式呼吸訓練、足底按摩等非藥物方式溫和刺激副交感神經,每日早餐后固定如廁時間建立條件反射。飲食中增加燕麥、奇亞籽等水溶性膳食纖維,配合太極拳等舒緩運動可維持神經調節效果。存在頑固性便秘或腹瀉者需進行結腸傳輸試驗和肛門直腸測壓,排除器質性病變后考慮生物反饋治療。