先天性血管畸形可能由胚胎期血管發育異常、遺傳因素、環境因素、激素水平變化、局部創傷等原因引起,危害程度與病變部位和類型相關。

血管畸形可能對周圍神經、骨骼或器官造成機械性壓迫。面部血管畸形可導致三叉神經痛,四肢病變可能引起骨骼發育異常。盆腔血管畸形可能壓迫輸尿管導致腎積水。壓迫癥狀通常隨年齡增長逐漸加重,需通過影像學評估壓迫程度。

動靜脈畸形存在自發性破裂出血風險,顱內病變出血率約2-4%/年。消化道血管畸形可表現為反復黑便或嘔血,孕婦可能出現致命性產時大出血。出血量與畸形血管團大小相關,嚴重出血需緊急介入栓塞治療。

肢體血管畸形可能影響運動功能,關節周圍病變可導致活動受限。脊髓血管畸形可能引起進行性肌力下降,語言區病變可能導致失語。功能損害程度與病變進展速度相關,早期康復訓練可延緩功能障礙進展。

體表血管畸形常導致皮膚顏色異常或局部隆起,葡萄酒色斑可能隨年齡加深。頭頸部病變可能引起面部不對稱,肢體增長綜合征可導致雙下肢長度差異。外觀改變可能引發心理問題,脈沖染料激光可改善表淺病變顏色。

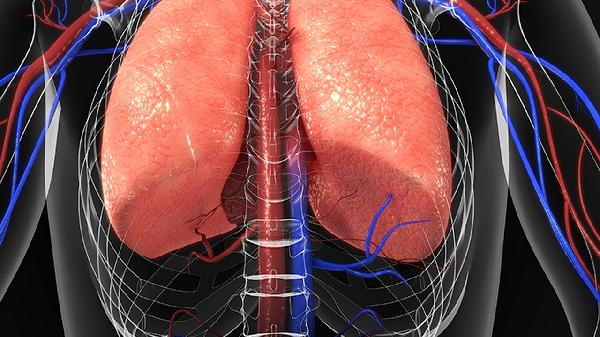

肝臟血管畸形可能進展為門脈高壓,肺動靜脈瘺可導致低氧血癥。腎臟病變可能引發頑固性高血壓,脾臟畸形存在自發性破裂風險。器官功能損害多需多學科協作治療,部分病例需器官移植。

先天性血管畸形患者需定期進行超聲或MRI隨訪監測,避免劇烈運動和外傷。飲食應保證充足蛋白質攝入促進組織修復,維生素C缺乏可能加重血管脆性。適度有氧運動如游泳可改善循環功能,但需避免對抗性運動。出現突發疼痛、出血或功能惡化需立即就醫,部分病例需終身接受抗凝或靶向藥物治療。