盆腔器官脫垂需注意盆底肌鍛煉、避免腹壓增加行為、及時就醫評估、合理使用支撐器具、保持規律排便。多數情況下通過生活方式調整可改善癥狀,嚴重者需醫療干預。

1、盆底肌鍛煉:

凱格爾運動是改善盆腔器官脫垂的基礎方法,通過規律收縮盆底肌群增強支撐力。建議每天進行3組,每組10-15次收縮,每次持續5-10秒。生物反饋治療可輔助掌握正確發力方式,避免錯誤用力加重脫垂。產后女性應盡早開始訓練,絕經期婦女需長期堅持。

2、避免腹壓增高:

慢性咳嗽、便秘、負重等行為會顯著加重脫垂程度。搬運重物時建議采用屈膝姿勢,體重指數超標者需減重。如存在慢性呼吸系統疾病應積極治療,排便時避免過度用力,可適當使用緩瀉劑。日常生活中需注意保持正確姿勢,避免久蹲久站。

3、醫療評估:

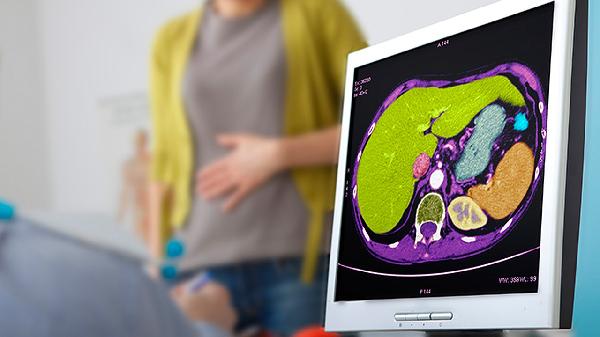

出現下墜感、排尿困難或性交不適等癥狀時,需婦科檢查明確脫垂分度。POP-Q評分系統可客觀評估脫垂程度,超聲檢查能判斷是否合并膀胱膨出或直腸膨出。根據評估結果選擇保守治療或手術方案,絕經后女性可能需局部雌激素治療改善組織彈性。

4、支撐器具使用:

子宮托適用于中度脫垂患者,需專業醫生測量選擇合適型號。初次佩戴每4-6小時取出清潔,適應后可夜間取出。使用期間出現分泌物異常或出血需及時復診,定期更換防止材質老化。合并陰道炎患者應治愈后再使用,妊娠期及急性炎癥期禁用。

5、排便管理:

膳食纖維攝入量每日應達25-30克,推薦燕麥、火龍果、奇亞籽等食物。晨起喝溫水刺激胃腸反射,建立固定排便時間。必要時可短期使用乳果糖等滲透性瀉劑,禁用刺激性瀉藥。排便時采用腳凳墊高膝蓋的蹲姿,減少直腸角度有利于排便。

盆腔器官脫垂患者日常需穿著透氣棉質內褲,避免穿緊身褲增加腹壓。建議選擇游泳、瑜伽等低沖擊運動,避免跳繩、深蹲等動作。飲食注意補充優質蛋白和維生素C促進結締組織修復,適量食用豆漿、葛根等植物雌激素食物。心理上需正確認識疾病可防可控,避免因羞恥感延誤治療。定期隨訪監測脫垂進展,合并尿失禁者可進行膀胱訓練。