異位性皮炎可通過中藥內服、中藥外敷、針灸療法、飲食調理、情志調節等方式治療。該病可能與稟賦不耐、風濕熱邪、血虛風燥等因素有關,通常表現為皮膚干燥、劇烈瘙癢、紅斑滲出等癥狀。

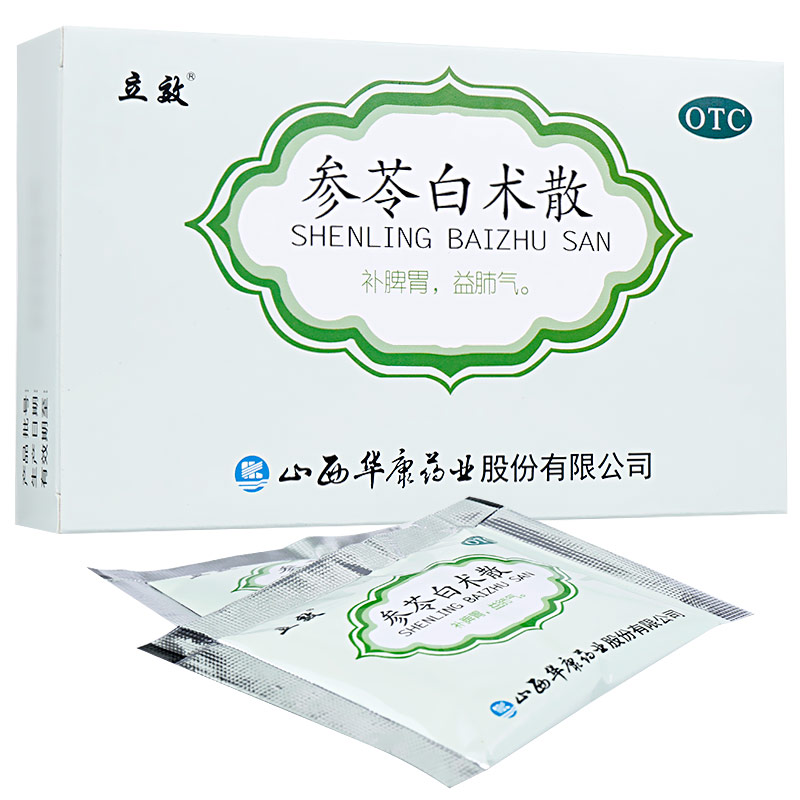

1、中藥內服:根據證型選用不同方劑,風濕蘊膚證常用消風散加減,血虛風燥證選用當歸飲子,兒童患者多采用參苓白術散調理脾胃。常用藥物包括防風、白鮮皮、地膚子等具有祛風除濕功效的中藥,需由中醫師辨證后調整配伍。內服中藥需持續2-3個月觀察療效。

2、中藥外敷:急性期滲出明顯時采用馬齒莧、黃柏煎湯冷濕敷,慢性肥厚性皮損可外涂青黛膏、黃連膏。紫草油適用于嬰幼兒皮膚護理,野菊花、苦參等煎湯外洗能緩解瘙癢。外用藥需避開眼周及黏膜部位,出現刺激反應立即停用。

3、針灸療法:選取曲池、血海、三陰交等主穴配合局部圍刺,血虛加膈俞,濕熱重加陰陵泉。耳穴貼壓選取肺、神門、內分泌等穴位,隔日更換一次。兒童可采用激光穴位照射,每次選3-5個穴位,10次為1療程。

4、飲食調理:忌食海鮮、牛羊肉等發物,濕熱證患者減少芒果、荔枝等熱性水果攝入。推薦薏苡仁、赤小豆煮粥健脾利濕,白茅根、蘆根煎水代茶飲。嬰幼兒輔食添加應延后雞蛋、魚類等易致敏食物。

5、情志調節:采用五音療法中徵調音樂疏肝解郁,夜間瘙癢嚴重影響睡眠時可配合耳穴埋豆。家長對患兒避免過度抓撓的斥責,成人患者可通過八段錦、呼吸訓練緩解焦慮情緒。

日常護理需保持環境濕度40%-60%,穿著純棉透氣衣物,沐浴水溫控制在37℃左右。急性期避免劇烈運動出汗刺激,恢復期可進行太極拳、散步等溫和鍛煉。長期反復發作或繼發感染需及時就醫,配合西醫抗組胺藥或免疫調節劑聯合治療。