偶爾便血可通過調整飲食、保持規律作息、局部藥物治療、控制原發疾病、必要時就醫檢查等方式治療。便血可能由痔瘡、肛裂、腸道炎癥、消化道潰瘍、結腸息肉等因素引起。

1、調整飲食:

增加膳食纖維攝入有助于軟化糞便,減少排便時對肛門的刺激。建議每日食用燕麥、火龍果、芹菜等高纖維食物,同時保證每日飲水量在1500-2000毫升。避免辛辣刺激食物和酒精攝入,這些可能加重腸道黏膜充血。

2、保持規律作息:

久坐不動或長期站立都可能增加肛門靜脈壓力。建議每小時起身活動5分鐘,每天進行30分鐘快走或游泳等有氧運動。建立定時排便習慣,避免如廁時過度用力或長時間蹲坐。

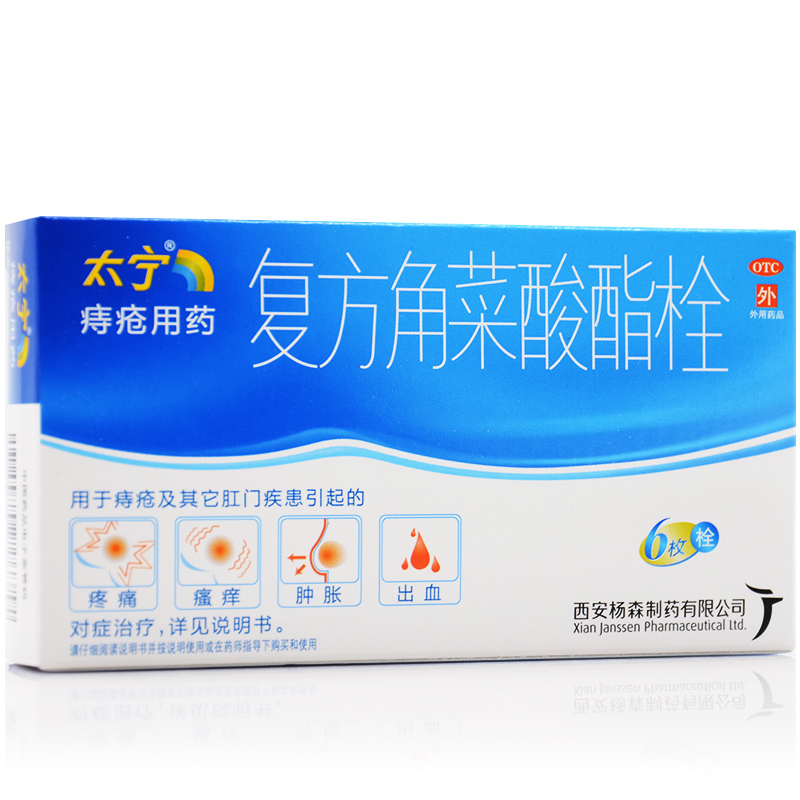

3、局部藥物治療:

對于痔瘡或肛裂引起的便血,可在醫生指導下使用復方角菜酸酯栓、馬應龍麝香痔瘡膏、太寧乳膏等藥物。這些藥物含局部麻醉劑和消炎成分,能緩解疼痛并促進創面愈合。

4、控制原發疾病:

腸道炎癥性疾病如潰瘍性結腸炎可能需要美沙拉嗪等氨基水楊酸制劑。消化道潰瘍患者常需奧美拉唑等質子泵抑制劑。這些疾病伴隨腹痛、腹瀉或黑便等癥狀,需規范治療基礎病變。

5、就醫檢查:

40歲以上人群首次出現便血,或伴隨體重下降、排便習慣改變時,建議進行腸鏡檢查排除腫瘤。結腸息肉可能需內鏡下切除,某些病例需病理檢查明確性質。肛門指檢和糞便潛血試驗是基礎篩查手段。

日常生活中可練習提肛運動增強盆底肌力量,每次收縮肛門3秒后放松,每日3組每組15次。溫水坐浴能改善局部血液循環,水溫38-40℃為宜,每次15分鐘。觀察便血顏色和頻率變化,鮮紅色多提示肛門直腸病變,暗紅色可能源于結腸出血。記錄癥狀變化有助于醫生判斷病情。避免自行使用止血藥物掩蓋癥狀,特別是反復出血或出血量增大時需及時就診。保持情緒穩定也有助于腸道功能恢復,長期焦慮可能加重腸道敏感癥狀。