肝內鈣化灶多數情況下不會自行消失,但通常無需特殊治療。

1、肝內鈣化灶的形成原因:

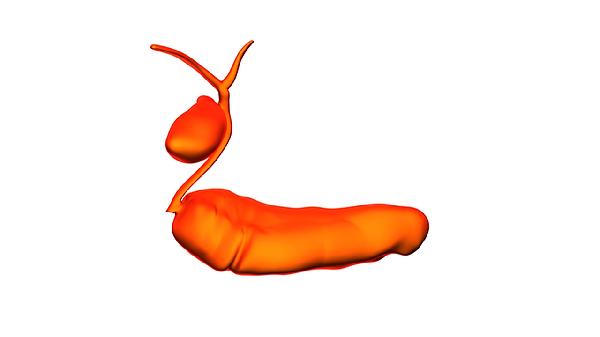

肝內鈣化灶是肝臟組織中的鈣鹽沉積,可能由既往感染、創傷或代謝異常引起。這類病灶通常是良性的,影像學檢查中表現為高密度影。鈣化灶的形成與肝臟局部炎癥修復過程相關,例如結核感染痊愈后可能遺留鈣化灶。寄生蟲感染如肝包蟲病治愈后也可能出現鈣化改變。部分病例與先天性發育異常或血管瘤鈣化有關。

2、鈣化灶的發展特點:

鈣化灶屬于穩定性病變,除非原發疾病復發,否則體積不會增大。在隨訪觀察期間,病灶通常保持原有形態和密度特征。極少數情況下,伴隨基礎肝病進展可能出現新的鈣化灶。需要警惕的是,約5%的肝內膽管結石初期可能被誤判為鈣化灶,這類情況需要結合膽紅素等實驗室指標綜合判斷。

3、臨床處理建議:

對于確診的單純鈣化灶,建議每6-12個月進行超聲復查即可。若伴隨谷丙轉氨酶升高或膽道梗阻癥狀,需進一步做增強CT或MRCP檢查。日常生活中應避免過度攝入高鈣食物,保持規律作息以減輕肝臟代謝負擔。合并脂肪肝的患者需控制體重,限制酒精攝入。鈣化灶本身不影響肝功能,但需定期監測以排除其他肝臟疾病。

日常護理需注意保持均衡飲食,適當增加富含維生素B族的粗糧和綠葉蔬菜攝入。建議每周進行150分鐘中等強度有氧運動,如快走或游泳,避免劇烈對抗性運動。對于伴有基礎肝病的患者,應嚴格遵醫囑進行抗纖維化治療,每3個月檢測肝功能指標。鈣化灶屬于肝臟的"疤痕"性改變,重點在于預防新的肝臟損傷發生,通過健康生活方式維護殘余肝細胞功能。