尿道下裂可能增加尿路感染風險,通常與解剖結構異常、尿液引流不暢等因素有關。尿道下裂可通過手術矯正、保持局部清潔、增加水分攝入、定期復查、預防性抗生素等方式降低感染風險。

尿道下裂患者因尿道開口位置異常,可能導致尿液排出路徑改變。異常開口常伴隨尿道狹窄或彎曲,使尿液殘留量增加。細菌在殘留尿液中繁殖概率上升,尿路感染風險較正常人提高2-3倍。

尿道下裂合并尿道狹窄時,尿液流速減緩并形成渦流。排尿后膀胱殘余尿量超過50毫升即達到病理性標準。長期尿液滯留易引發大腸桿菌、變形桿菌等革蘭陰性菌感染。

會陰型或陰囊型尿道下裂患者,尿道開口被皮膚皺褶包裹。日常排尿后尿液可能積存于陰囊皮膚皺襞中,局部潮濕環境促進細菌滋生。建議每次排尿后用生理鹽水沖洗會陰部。

反復尿路感染可能與膀胱輸尿管反流有關,通常表現為排尿疼痛、尿液渾濁等癥狀。嚴重者可出現腎盂腎炎,伴隨發熱、腰背疼痛等全身癥狀。需通過尿培養明確病原體。

尿道成形術能重建正常尿道解剖結構,推薦在1-3歲完成一期手術。術后感染率從45%降至8%以下,常見術式包括TIP術、Onlay島狀皮瓣術。術前需排除膀胱功能異常。

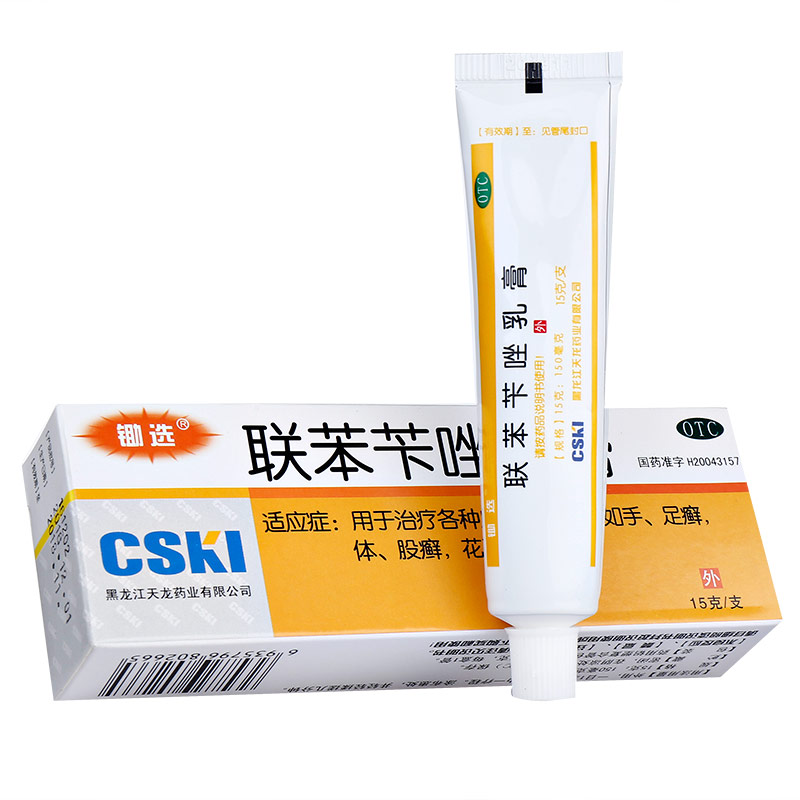

日常建議每日飲水1500-2000毫升稀釋尿液,選擇寬松棉質內褲減少摩擦。術后6個月內每月復查尿常規,出現尿頻尿急癥狀時可預防性使用呋喃妥因、頭孢克肟或磷霉素。學齡期兒童應培養定時排尿習慣,避免憋尿行為加重感染風險。