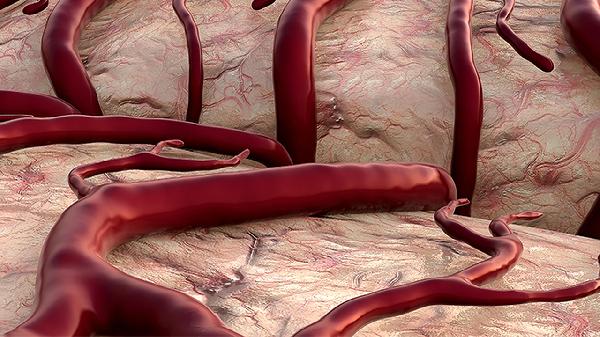

血管性水腫是一種以皮下或黏膜下組織突發(fā)性腫脹為特征的過敏反應(yīng),主要涉及真皮深層和皮下組織,常見誘因包括食物過敏、藥物反應(yīng)、遺傳因素、物理刺激及感染等。

1、過敏反應(yīng):

食物如海鮮、堅果、藥物如青霉素、阿司匹林或昆蟲叮咬可能引發(fā)IgE介導(dǎo)的過敏反應(yīng),導(dǎo)致肥大細胞釋放組胺等炎癥介質(zhì),引起血管通透性增加和局部水腫。急性發(fā)作時需立即停用可疑過敏原,嚴重者需使用腎上腺素或抗組胺藥物。

2、遺傳因素:

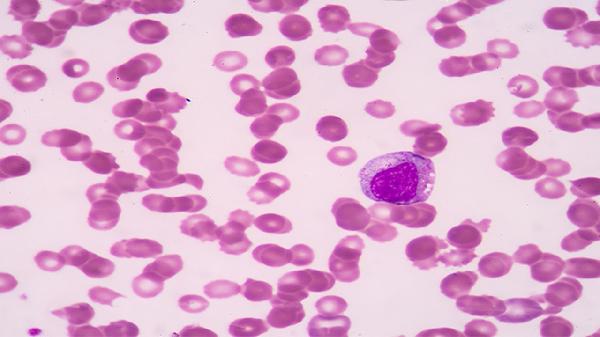

遺傳性血管性水腫HAE由C1酯酶抑制物缺乏或功能障礙引起,屬于常染色體顯性遺傳病。表現(xiàn)為反復(fù)發(fā)作的面部、四肢或呼吸道水腫,可能伴隨腹痛。需通過血液檢測確診,長期管理需使用緩激肽受體拮抗劑或C1酯酶替代治療。

3、物理刺激:

寒冷、壓力或振動等物理因素可直接激活肥大細胞,非免疫性釋放組胺導(dǎo)致局限性水腫。此類患者需避免接觸特定物理誘因,發(fā)作時可冷敷緩解癥狀,必要時口服抗組胺藥預(yù)防。

4、藥物誘發(fā):

ACE抑制劑類降壓藥如卡托普利可能通過抑制緩激肽降解誘發(fā)血管性水腫,多發(fā)生于用藥初期。需及時換用ARB類藥物,喉頭水腫需氣管插管保障通氣。

5、感染關(guān)聯(lián):

病毒或細菌感染可能通過免疫復(fù)合物沉積或補體激活誘發(fā)水腫,常見于兒童。控制原發(fā)感染后癥狀多自行緩解,合并發(fā)熱時需排查鏈球菌感染等病因。

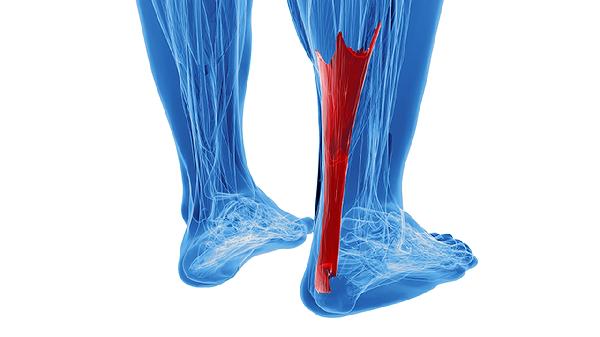

日常需記錄發(fā)作誘因并隨身攜帶醫(yī)療警示卡,避免已知過敏原;均衡飲食補充維生素C以增強血管穩(wěn)定性,適度有氧運動改善微循環(huán);發(fā)作期間抬高患肢減少腫脹,喉部癥狀需立即急診處理。遺傳性患者建議家屬進行基因篩查,定期隨訪評估氣道風(fēng)險。