小兒肛瘺可能由先天性發育異常、局部感染、免疫缺陷、外傷或炎癥性腸病等因素引起,通常表現為肛門周圍紅腫、疼痛、分泌物增多或反復膿腫等癥狀。治療方式包括局部護理、藥物治療、手術干預等。

1、局部感染:肛門周圍皮膚破損或細菌侵入可能導致肛周膿腫,膿腫破潰后形成瘺管。保持肛門清潔干燥,使用高錳酸鉀坐浴可緩解癥狀。避免用力擦拭,選擇純棉透氣內褲減少摩擦刺激。

2、免疫缺陷:免疫功能低下患兒更易發生肛周感染遷延不愈。補充維生素A、C、E增強免疫力,保證充足睡眠。母乳喂養嬰兒建議繼續哺乳至2歲,配方奶喂養可添加益生菌制劑。

3、發育異常:胚胎期肛管發育異常可形成先天性瘺管。每日溫水清洗后涂抹氧化鋅軟膏保護皮膚。觀察排便是否通暢,出現排便困難需及時就醫排除肛門畸形。

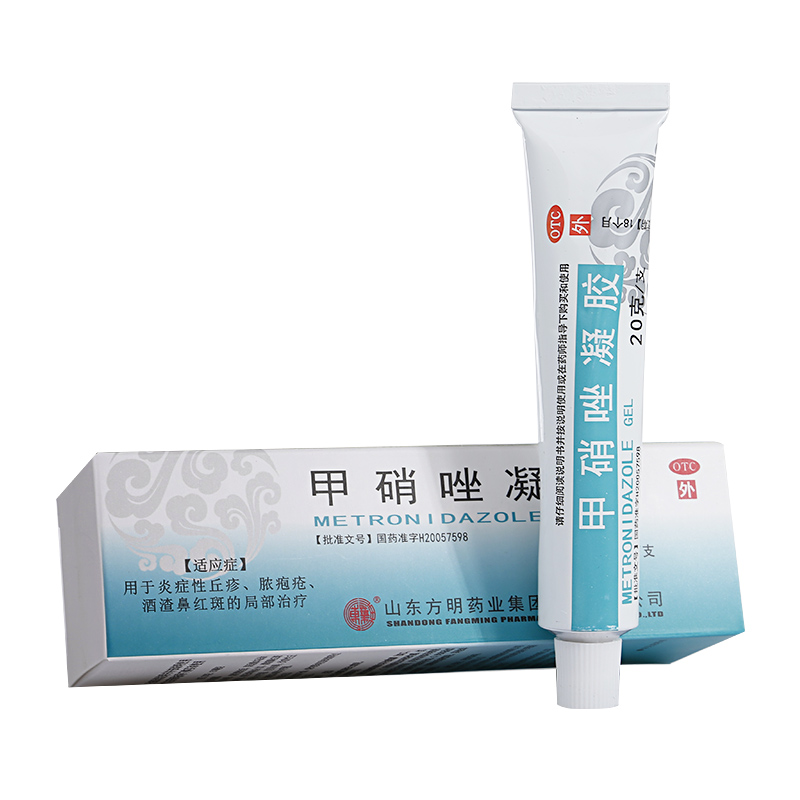

4、炎癥反應:克羅恩病等炎癥性腸病常伴發肛瘺。低渣飲食減少排便刺激,避免辛辣食物。局部使用甲硝唑凝膠聯合口服美沙拉嗪控制炎癥。

5、繼發損害:長期未愈的肛瘺可能導致肛門失禁或狹窄。急性期可口服頭孢克洛控制感染,慢性期需行瘺管切開術或掛線療法。術后需定期擴肛防止瘢痕攣縮。

患兒日常需保持膳食纖維攝入,推薦蘋果泥、南瓜粥等軟爛食物。避免久坐壓迫肛周,每日進行提肛運動鍛煉盆底肌。便后使用嬰兒濕巾輕柔清潔,發現肛周皮膚發硬或滲液增多應及時復查。