口腔鱗狀細胞癌可能由長期吸煙飲酒、HPV病毒感染、口腔衛生不良、遺傳因素、長期接觸致癌物質等原因引起。

煙草中的尼古丁和酒精代謝產物乙醛可直接損傷口腔黏膜細胞DNA,長期刺激導致細胞異常增殖。吸煙者患病風險是非吸煙者的3-7倍,同時飲酒會放大煙草的致癌效應。

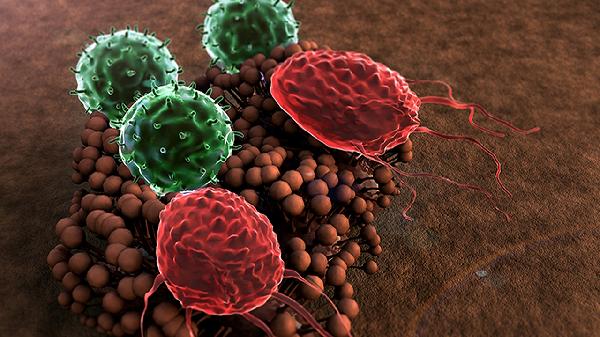

高危型HPV16/18病毒通過口腔性接觸傳播,其E6/E7癌蛋白可抑制抑癌基因p53和Rb功能。約20%-30%的口腔癌與HPV持續感染相關,常見于扁桃體和舌根部腫瘤。

牙結石、殘根殘冠長期機械刺激黏膜,伴發慢性炎癥時產生大量自由基。白色念珠菌等條件致病菌的反復感染可能促進黏膜白斑惡變,不良修復體也是常見誘因。

谷胱甘肽-S-轉移酶基因多態性影響致癌物代謝效率,DNA修復基因XRCC1缺陷者更易發生突變。家族中有頭頸癌病史者患病風險增加2-3倍,可能與共享生活環境有關。

長期接觸木屑粉塵、鎳化合物或電離輻射的工人,口腔黏膜受物理化學刺激可誘發癌變。檳榔咀嚼者因生物堿和粗糙纖維雙重作用,患癌風險較常人高28倍。

保持口腔清潔需每日使用含氟牙膏刷牙兩次,配合牙線清理牙縫。飲食選擇富含維生素A的胡蘿卜、維生素C的柑橘類水果,限制65℃以上燙食攝入。適度進行有氧運動增強免疫力,出現口腔潰瘍超2周不愈或黏膜白斑需及時活檢。戒煙限酒并定期口腔檢查是重要預防手段,高危職業者應佩戴防護用具。