當(dāng)您頭昏、吃不下飯,大便還稀,一身乏力的時(shí)候,去藥店,店員肯定會(huì)推薦您買(mǎi)健脾的藥。可是您吃完以后發(fā)現(xiàn)效果并不好,這是為什么呢?今天我們要介紹兩個(gè)健脾藥,一個(gè)是補(bǔ)中益氣丸,一個(gè)是參苓白術(shù)散。

首先要說(shuō)明一點(diǎn):

這是兩種常用的補(bǔ)脾益氣的中成藥,不能夠長(zhǎng)期使用。因?yàn)橹兴幍氖褂玫脑瓌t是中病即止。

是什么意思呢?就是說(shuō)如果脾虛的情況改善以后,就不需要再吃中成藥。

其次再來(lái)看兩者哪個(gè)更好:

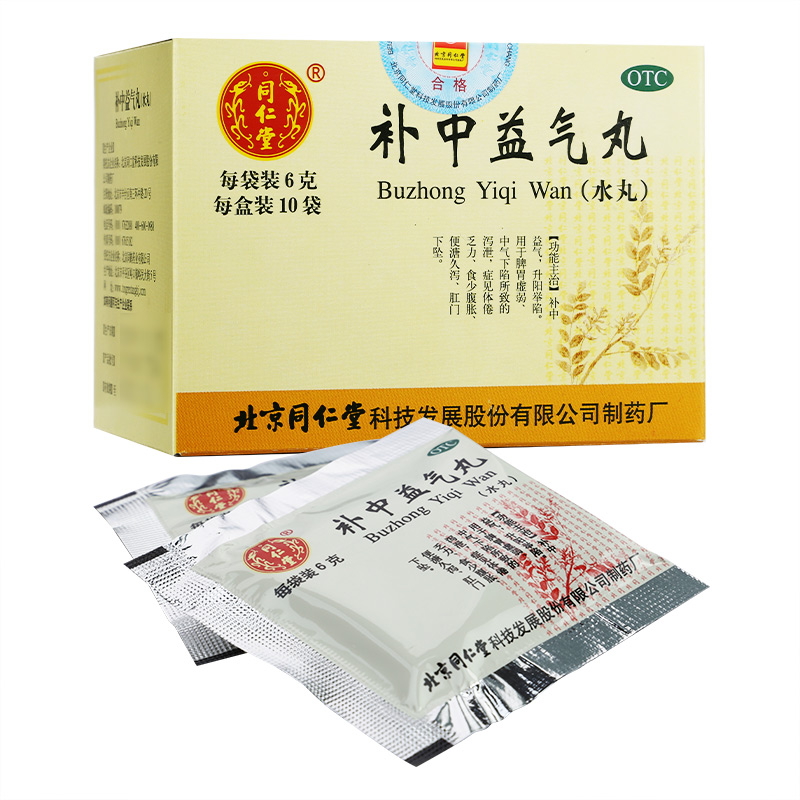

1、補(bǔ)中益氣丸:

補(bǔ)中益氣湯是金元四大家之一的李東垣所創(chuàng)立的名方。而補(bǔ)中益氣丸是根據(jù)該方所制成的中成藥。

方中黃芪甘溫,補(bǔ)中益氣,升陽(yáng)固表,為主藥;輔以黨參、炙甘草、白術(shù)益氣健脾,合黃芪以益氣補(bǔ)中。

陳皮理氣和胃,當(dāng)歸養(yǎng)血和營(yíng),用少量升麻、柴胡,助主藥以升提下陷之陽(yáng)氣。諸藥合用,則脾胃強(qiáng)健,中氣充足,勞倦得之,寒熱自除,氣陷自舉。

作用主要是補(bǔ)脾益氣,對(duì)脾虛伴氣機(jī)下陷各種病癥可以使用。比如頭昏、神疲乏力,耐力體力下降,腹脹納差。面色蒼白、精神差,但是舌脈非常重要,一般是舌淡胖苔白,脈沉弱或沉細(xì),可以考慮使用。

如果頭昏,身體困乏,精神差,但是舌苔厚膩甚至苔黃膩,脈沉滑有力,這種情況是體內(nèi)有痰濕比較重的表現(xiàn)。不能吃這種中成藥的。

口干舌燥、上火便秘。都是亂吃藥的后果。是人的錯(cuò),而不是藥的錯(cuò)。

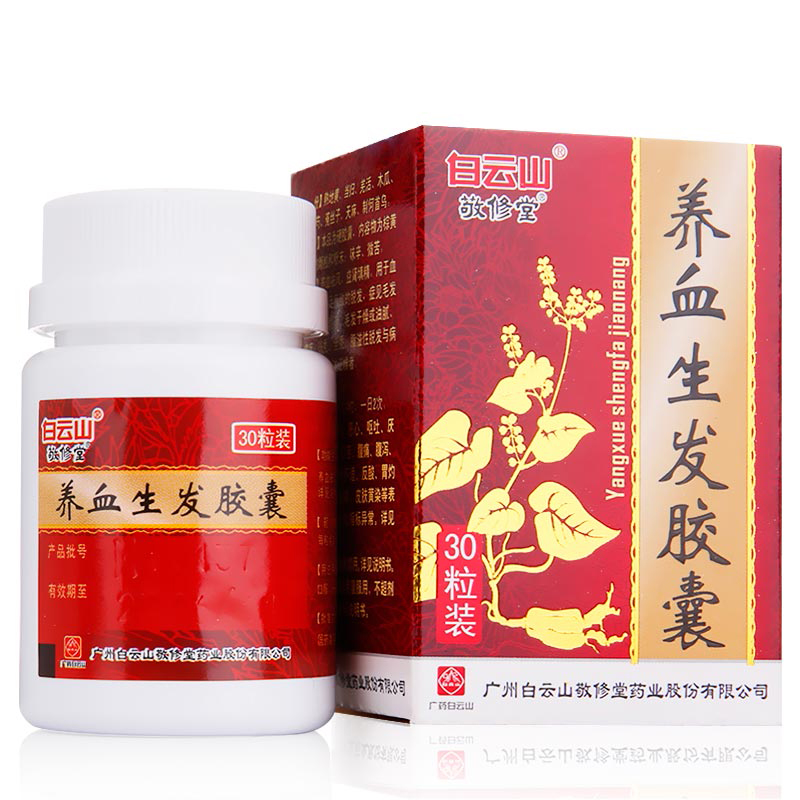

2、參苓白術(shù)散

參苓白術(shù)散是宋朝的《太平惠民合劑局方》的方劑。而此書(shū)為官方修訂,可見(jiàn)此方的重要性。

方中人參、白術(shù)、茯苓益氣健脾滲濕為君。配伍山藥、蓮子肉助君藥以健脾益氣,兼能止瀉;并用白扁豆、薏苡仁助白術(shù)、茯苓以健脾滲濕,均為臣藥。

更用砂仁醒脾和胃,行氣化滯,是為佐藥。桔梗宣肺利氣,通調(diào)水道,又能載藥上行,培土生金,為佐藥;炒甘草健脾和中,調(diào)和諸藥,為使藥。

綜觀全方,補(bǔ)中氣,滲濕濁,行氣滯,使脾氣健運(yùn),濕邪得去,則諸癥自除。

主要作用是健脾除濕。針對(duì)脾虛夾濕的情況。比如納差、腹脹,大便稀溏、四肢乏力、困重、精神差、面色黃無(wú)光澤,舌淡苔白,脈弱。

考慮是脾虛夾濕,可以用參苓白術(shù)散。但是舌苔厚膩甚至苔黃膩,脈滑有力,痰熱較重,也是不適合的。

感悟

這兩個(gè)中成藥有相同的成分,都含有人參、白術(shù)、甘草。總體而言都是健脾為主,療效有側(cè)重。補(bǔ)中益氣丸升提陽(yáng)氣為主,參苓白術(shù)以除濕為主。

有針對(duì)性的選用,效果更好。一般情況下,這兩種中成藥最好不要聯(lián)合使用。當(dāng)然如果辯證完全不是這兩種情況,就根本不能使用。

可見(jiàn)都是補(bǔ)脾的中成藥,但是有各自的個(gè)性和特點(diǎn),對(duì)待不同的患者,就需要考慮這些不同的針對(duì)性,這樣用藥才會(huì)效果好。就好比做衣服,也要量身定做,才能展示很好的效果。您說(shuō)是嗎?