子宮脫垂中醫(yī)學(xué)稱之為“陰挺”,因其癥多發(fā)生在產(chǎn)后,故又稱“產(chǎn)腸不收”或“子腸不收”。多由素體虛弱、中氣不足、氣虛下陷;及腎氣虧損,帶脈失約,沖任不固;或多產(chǎn)、難產(chǎn)、產(chǎn)時用力過度傷及胞絡(luò),而致胞宮失于維系所致,故本病多為虛證。

子宮脫垂多見于患有長期慢性咳嗽、便秘的女性以及年老體衰的婦女。中醫(yī)將子宮脫垂分為氣虛型和腎虛型兩種證型,根據(jù)不同的證型選用不同的藥物治療。

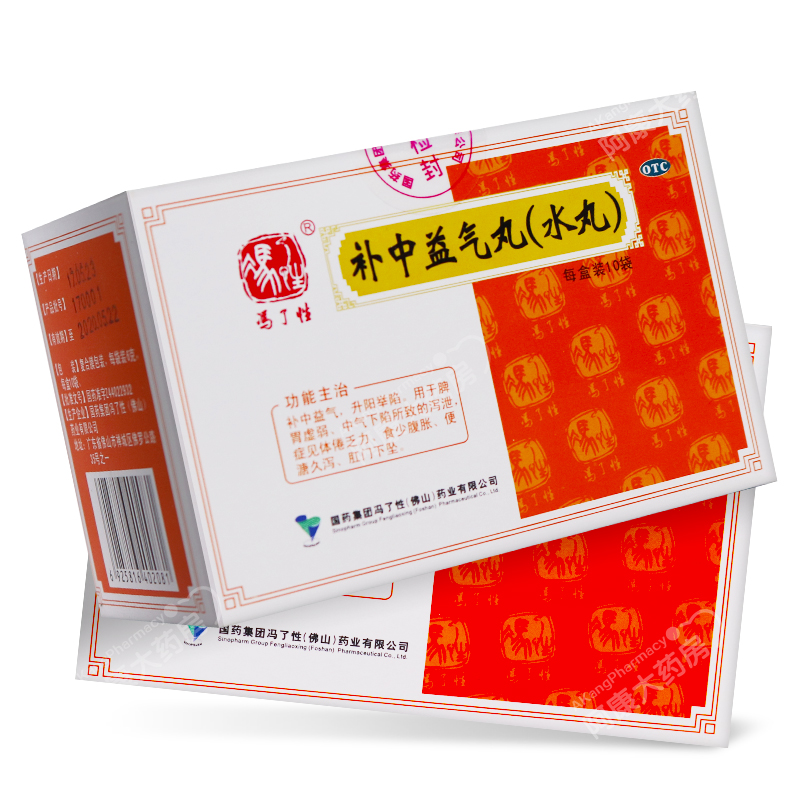

氣虛患者多由于素體虛弱,中氣不足,導(dǎo)致沖任帶脈損傷而失于固攝,子宮墜落下脫。常表現(xiàn)為子宮脫垂,小腹下墜,勞則加重,伴有身倦懶言、面色不華、四肢乏力、小便頻數(shù)等癥狀。治療需補中益氣,升陽舉陷。可用中成藥補中益氣丸,每日2次,每次1丸 (大蜜丸約6-9克)。

腎虛患者多由于先天不足或房勞多產(chǎn)或年老體弱,腎氣虧虛,沖任不固,帶脈無力系胞而致子宮脫出。常表現(xiàn)為子宮下垂,日久不愈,伴見頭暈耳鳴、腰膝酸軟冷痛、小便頻數(shù)、入夜尤甚等癥狀。治療需補腎固脫,益氣升提。可用中成藥大補元煎丸治療,每日 12次,每次1丸(大蜜丸約69 克)。